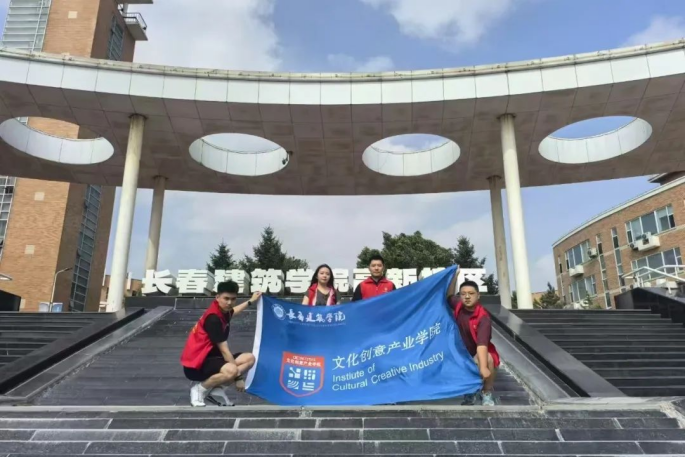

七月的风是火热的,却融化不了长建学子们的热情。这个夏天,文化创意产业学院背起行囊,踏上了前往九台区红光村的“三下乡”旅程,用创意赋能乡村,用青春书写担当。

车子驶离城市的喧嚣,窗外的风景逐渐染上田园的底色。当“红光村”映入眼帘时,望见错落有致的农舍、一望无际的稻田、路边摇曳的野花,描绘出了一幅美丽动人的田园画卷。

村干部热情地接待了文化创意产业学院,带着大家走访稻田公园。绿油油的稻田基地,不禁让同学们感慨到“原来乡村处处都是不可多得的素材,让大家胸中被赋予诗意,再看身边的每一眼都是可遇而不可求的景色。

作为文创学子,文化创意产业学院此行的核心是挖掘红光村的特色文化,用创意为乡村发展注入新活力。

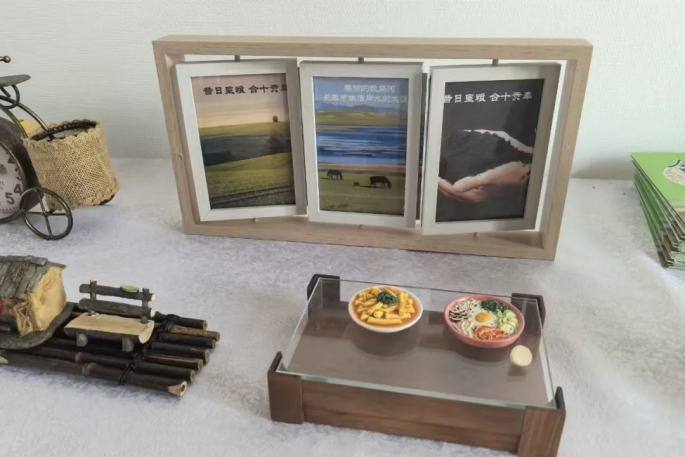

田间地头的“灵感碰撞”:文化创意产业学院跟着村民去稻田里观察作物,听他们讲关于节气、农耕的老故事,把这些充满智慧的民俗写成了生动的文案,计划做成“红光村农耕小百科”系列图文。

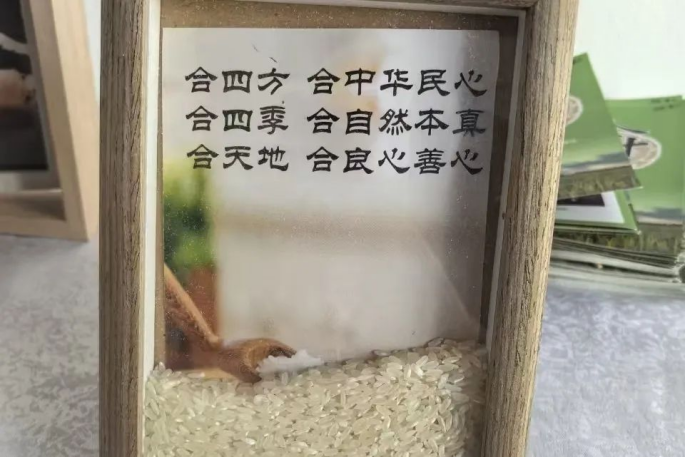

村民用汗水打造的“乡村振兴”:通过与村民的走访聊天,文化创意产业学院了解到红光村盛产水稻,是“九台贡米”的故乡,村民希望可以通过我们将水稻及其周边产品宣传出去,让更多的人熟知,让红光村在水稻销售方面更上一个台阶。

镜头下的“乡村美学”:同学们拿着摄影器材穿梭在田间地头,捕捉晨光中的稻田、夕阳下的炊烟、孩子们追逐嬉戏的笑脸。“要让更多人看到红光村的美,这就是最好的‘乡村名片’。”

如今,带着文创基因的“九台贡米”,已经从“村民自销”变成了“线上订单不断”,改造后的包装成了村里的“新名片”,大米种植基地成了乡村旅游的必打卡点。

“原来咱的米不光能吃饱,还能讲出这么多故事!”李大叔看着订单量笑着说。而这,正是文创赋能的意义——让乡村的好产品,带着文化的重量,走得更稳、更远。

短短两天的实践即将结束,但文化创意产业学院和红光村的故事才刚刚开始。

同学们已整理好收集的素材和为红光村制定的建设计划方案,接下来将通过文化创意产业学院平台持续推广红光村的特色产品与观光项目;学院还和村干部约定,寒假会再次返回,协助村里策划一场热闹的“乡村文创市集”活动。

“三下乡”不是终点,而是文化创意产业学院用专业知识服务社会的起点。未来,长建的学子们会继续带着热情出发,让创意扎根大地,让青春在乡村振兴的路上绽放光彩!